La naturaleza del tiempo ha plagado a los pensadores mientras intentamos comprender el mundo en el que vivimos. Sabemos intuitivamente qué es el tiempo, pero intentamos explicarlo y acabamos haciendo un nudo en nuestra mente.

San Agustín de Hipona, un teólogo cuyos escritos influyeron en la filosofía occidental, comprendió el desafío paradójico de intentar articular el tiempo hace más de 1.600 años:

“Entonces, ¿cuál es la hora? Si nadie me pregunta, lo sé; si quiero explicárselo al que me pregunta, no lo sé”.

Casi mil años antes, Heráclito de Éfeso ofreció una visión penetrante. Según el Crátilo del filósofo griego clásico Platón:

“Heráclito debería decir que todas las cosas están en movimiento y que nada está en reposo; las compara con la corriente de un río y dice que no se puede sumergirse dos veces en la misma agua”.

Una estatua de San Agustín del siglo XIX realizada por Antoine Ettex en la iglesia de La Madeleine en París. (Padre Lawrence Lu, Flickr)

Superficialmente, esto puede parecer otra paradoja: ¿cómo puede algo ser el mismo río y, sin embargo, no ser lo mismo? Pero Heráclito añade claridad, no confusión: el río —lo que existe— cambia constantemente. Aunque es el mismo río, de un momento a otro fluyen aguas diferentes.

Mientras que el flujo continuo del río forma esta llanura, también lo hace todo lo que existe, incluida la persona que pisa el río. Siguen siendo la misma persona, pero cada momento que pisan el río es diferente.

¿Cómo puede el tiempo parecer tan obvio, tan entretejido en el tejido de nuestra experiencia, y aún así seguir siendo la pesadilla de todo pensador que haya intentado explicarlo?

Una cuestión de articulación

La cuestión clave no es una que la mayoría de los físicos considerarían siquiera relevante. Tampoco es un desafío que los filósofos hayan podido resolver.

El tiempo en sí no es difícil de comprender: todos lo entendemos, a pesar de nuestra persistente lucha por describirlo. Como lo percibió Agustín, el problema es de articulación: la incapacidad de trazar con precisión los límites correctos en torno a la naturaleza del tiempo, tanto conceptual como lingüísticamente.

En particular, los físicos y los filósofos tienden a confundir lo que significa que algo exista y lo que significa que algo suceda, tratando los fenómenos como si existieran. Una vez que se reconoce esa diferencia, la niebla se aclara y la paradoja de Agustín se disuelve.

La fuente del problema

En lógica básica no existen verdaderas paradojas, sólo deducciones que se basan en premisas sutilmente mal manejadas.

Poco después de que Heráclito intentara aclarar el tiempo, Parménides de Elea hizo lo contrario. Su deducción comienza con una premisa aparentemente válida – “lo que es, es; y lo que no es, no es” – y luego silenciosamente introduce de contrabando una suposición clave. Afirma que el pasado es parte de la realidad porque se experimenta, y el futuro también debe pertenecer a la realidad porque lo anticipamos.

Por lo tanto, concluyó Parménides, tanto el pasado como el futuro son parte de “lo que es”, y toda la eternidad debe formar un todo continuo en el que el tiempo es una ilusión.

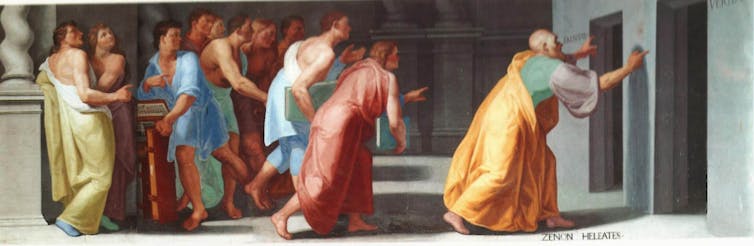

El alumno de Parménides, Zenón, ideó varias paradojas en apoyo de esta opinión. En términos modernos, Zenón diría que si intentaras caminar de un extremo de la manzana al otro, nunca llegarías allí. Para cruzar un bloque, primero tienes que recorrer la mitad, luego la mitad de la distancia restante, y así sucesivamente, siempre reduciendo a la mitad la distancia restante, sin llegar nunca al final.

El filósofo griego Zenón de Elea muestra a sus seguidores la puerta de la verdad y la falsedad en un fresco del siglo XVI en El Escorial de Madrid. (El Escorial, Madrid)

Pero, por supuesto, puedes caminar hasta el final de la cuadra y más allá, por lo que la conclusión de Zenón es absurda. Su falacia radica en eliminar el tiempo del cuadro y considerar sólo configuraciones espaciales sucesivas. Sus distancias cada vez menores van acompañadas de intervalos de tiempo cada vez más pequeños, y ambos se hacen más pequeños en paralelo.

Zenón fija implícitamente el tiempo total disponible para el movimiento —al igual que fija la distancia— y la paradoja surge sólo porque se elimina el tiempo. Retroceda el tiempo y la contradicción desaparecerá.

Parménides comete un error similar cuando afirma que existen acontecimientos pasados y futuros (cosas que han sucedido o que sucederán). Esa suposición es el problema: equivale a la conclusión a la que quiere llegar. Su razonamiento es circular y termina repitiendo su suposición, sólo que de una manera que suena diferente y profunda.

Modelos espacio-temporales

Un evento es algo que sucede en un lugar y momento específico. En las teorías de la relatividad de Albert Einstein, el espacio-tiempo es un modelo de cuatro dimensiones que describe todos esos fenómenos: cada punto es un evento particular, y la serie continua de eventos asociados con un objeto forma su línea mundial: su camino a través del espacio y el tiempo.

Pero los acontecimientos no existen; suceden. Cuando los físicos y los filósofos hablan del espacio-tiempo como algo que existe, tratan los acontecimientos como cosas existentes: la misma falacia sutil que está en la raíz de 25 siglos de confusión.

Leer más: El espacio-tiempo no existe, pero es un concepto útil para comprender nuestra realidad

La cosmología, el estudio del universo entero, ofrece una solución clara.

Describe el universo tridimensional lleno de estrellas, planetas y galaxias que existen. Y durante esa existencia, las ubicaciones de cada partícula en cada caso son eventos espaciotemporales individuales. Dado que el universo existe, los eventos de momento a momento siguen líneas mundiales en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones: una representación geométrica de todo lo que sucede durante ese curso de existencia; un modelo útil, aunque no una cosa real.

Resolución

Resolver la paradoja de Agustín (que el tiempo es algo que entendemos de forma innata pero que no podemos describir) es sencillo una vez que se identifica la fuente de la confusión.

Los acontecimientos (cosas que suceden o suceden) no son cosas que existen. Cada vez que pisas el río es un acontecimiento único. Sucede durante tu existencia y el río. Tú y el río existís; en el momento en que entras sucede.

Tanto tú como el río existen. Pero cuando entras al río, es un acontecimiento. (Gulia Squillace/Unsplash+)

Los filósofos han luchado con la paradoja del viaje en el tiempo durante más de un siglo, pero el concepto básico se basa en el mismo defecto sutil, algo que el escritor de ciencia ficción HG Wells introdujo al comienzo de La máquina del tiempo.

Al presentar su idea, El viajero en el tiempo pasa de describir objetos tridimensionales a objetos que existen, a momentos a lo largo de una línea mundial y, finalmente, a tratar la línea mundial como algo que existe.

Ese último paso es exactamente el momento en el que se confunde un mapa con un territorio. Una vez que se imagina que existe una línea mundial, o incluso el espacio-tiempo, ¿qué nos impide imaginar que un viajero podría atravesarla?

La apariencia y la existencia son dos aspectos fundamentalmente diferentes del tiempo: cada uno es esencial para su comprensión total, pero nunca puede combinarse con el otro.

Hablar y pensar sobre los fenómenos como cosas que existen ha sido la raíz de nuestra confusión sobre el tiempo durante milenios. Consideremos ahora el tiempo a la luz de esta diferencia. Piense en las cosas que existen a su alrededor, en historias familiares sobre viajes en el tiempo y en la física del espacio-tiempo mismo.

Una vez que reconoces el nuestro como un universo tridimensional existente, lleno de cosas existentes, y que los eventos suceden en cada momento en el curso de esa existencia cósmica (un mapeo del espacio-tiempo sin realidad), todo se alinea. La paradoja de Agustín se derrumba: el tiempo deja de ser misterioso cuando la apariencia y la existencia se separan.

Descubre más desde USA Today

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.